Zu den Freuden des Stadtlebens gehört die Nähe zu spektakulärer Architektur. In diesem Sinne privilegiert sind die Bewohner eines modernen Apartmentkomplexes am Südende der Londoner Themse. Das Projekt „NEO Bankside“ von Rogers Stirk Harbour nämlich bekam vor wenigen Jahren einen architektonisch bemerkenswerten Nachbarn – den Ergänzungsbau der nahe gelegenen Tate Modern von Herzog & de Meuron (siehe dazu auch Baumeister 8-2016).

Die Bewohner dürften dessen Bekanntgabe zunächst auch bei überteuertem Lager-Bier in einem der Gastro-Pubs der angesagten Gegend gefeiert haben. Inzwischen aber ist Unmut eingekehrt. Der Grund: Herzog & de Meuron haben in ihre Architektur auch umfassende Blickwinkel nach Süden, vor allem eine Aussichtsterrasse integriert. Von der schaut der Kunstpöbel nun den Bewohnern der Rogers-Gebäude in die Wohnzimmer. Dagegen klagen diese jetzt.

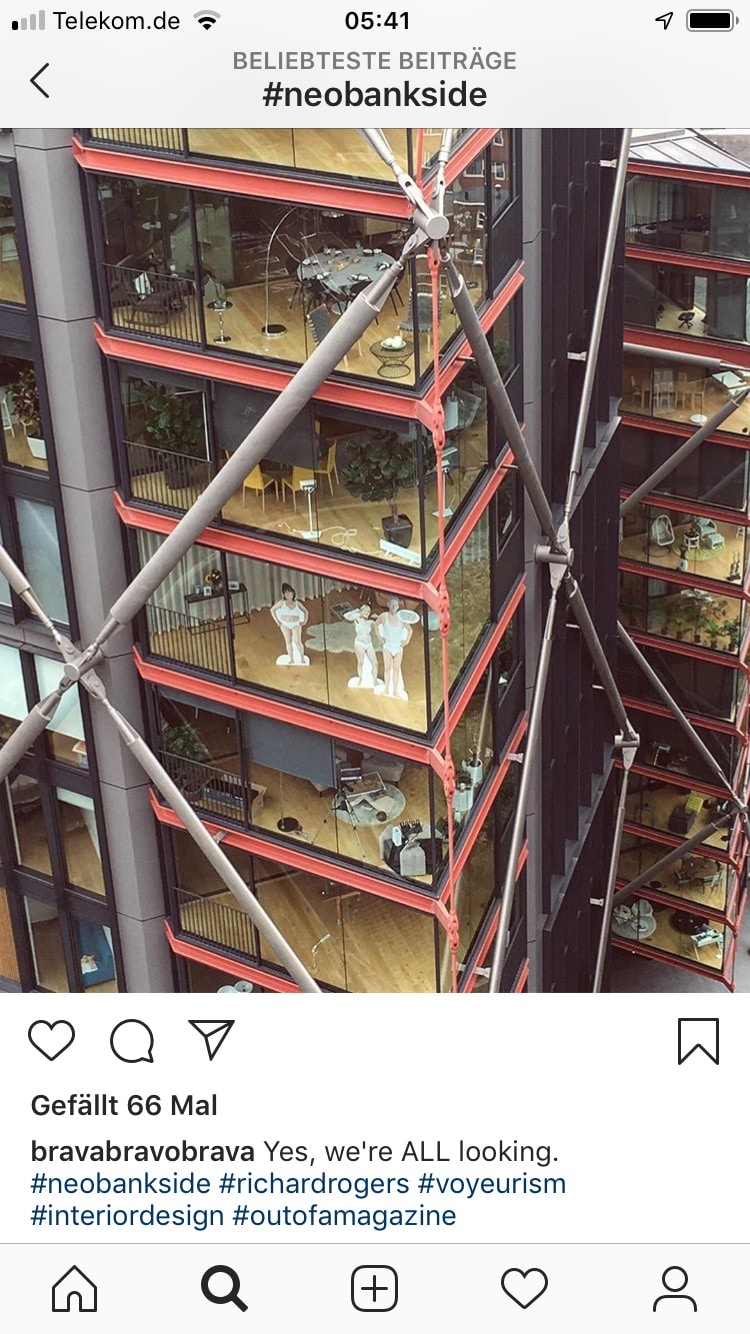

In meiner sozialmedialen Filterblase wird das Ganze erwartbar hämisch kommentiert. Der Tenor: Geschieht den Bonzen doch recht. Derlei Wohnpopulismus langweilt mich eher. Und so ganz von der Hand zu weisen ist die Klage auch nicht. Tate Modern konfrontiere die Bewohner mit „an unusually intense visual scrutiny”, argumentieren die Rechtsanwälte der Kläger. Das ist sicher so. Der Anwalt hat mal gezählt. 84 Tate Modern-Besucher hätten in einer 90 Minuten-Periode den Rogers-Komplex fotografiert. Und sie knipsen nicht nur, sie posten auch. Tatsächlich ist Instagram voll mit Referenzen zu NEO Bankside (siehe dazu mein relativ willkürlich rausgesuchtes Instagram-Bild).

Aber: Mal abseits von der doch recht öden Anti-Yuppy-Polemik wirft die Klage die grundlegende Frage auf, was eigentlich „Stadtleben“ heißt. Gibt es ein urbanes Recht auf Unsichtbarkeit? Zeitgenössische Wohnbauten bieten heute ja oft bodentiefe Glasfassaden an. Wer innerstädtisch wohnt, legt also Wert darauf, den radikal offenen Blick über die Stadt zu haben – und letztlich auch darauf, das eigene Leben wenn erwünscht nach außen zu öffnen. Nichts anderes bedeuten ja die Anti-Trutzburg-Öffnungen. Und hier würde ich nun sagen, dass sehen und gesehen werden zusammengehören. Urbanität heißt auch Visibilität. Wer städtisch wohnen möchte, muss damit leben, auch als Stadtbewohner präsent zu sein. Die totale Privatheit bieten Städte nicht. Wer sich verstecken möchte, muss aufs Land ziehen – oder eben in Gebäude, die sich weniger transparentTransparent: Transparent bezeichnet den Zustand von Materialien, die durchsichtig sind und das Durchdringen von Licht zulassen. Glas ist ein typisches Beispiel für transparente Materialien. geben als die Londoner Richard-Rogers-Anlage. Alternativ bietet sich, wie der frühere Tate Modern-Chef Nicholas Serota empfahl, ein besserer Sichtschutz an.

Und ein ganz wenig werde ich hier nun auch zum Bottom-Up-Kritiker der feinen Gesellschaft. Denn die Klage wirkt schon so, als würden hier ein paar reiche Fondschefs versuchen, sich die Stadt komplett zu ihren Spielregeln zu Eigen zu machen. Das Motto: Wer extrem viel Geld hat, der bestimmt, wer in London wen sieht und wer nicht. Aber so läuft das eben nicht. Das Schöne am Stadtleben ist ja, dass dieses immer wieder auch Egalitätsmechanismen einbaut. Städte haben ihre eigenen Regeln. Die scherensind Verbindungselemente, die dazu verwendet werden, schwere Lasten zu halten und zu heben. Sie bestehen aus zwei oder mehr Metallplatten, die miteinander verbunden sind und bei Anwendung auseinander- oder zusammengezogen werden können. sich auch in Zeiten der Gentrifizierung nicht immer um Reich und Arm. Und das kann dann eben auch bedeuten, dass ein leicht bekleideter Topmanager überraschend von einer Gruppe chinesischer Touristen gesehen wird. Überleben dürften den zugegeben beträchtlichen Schock am Ende beide.